Worpsweder Spätsommer – Lager Sandbostel

Wer mich kennt weiß, dass mir angesichts industriellen Torfabbaus und des Anblicks rumpliger Lorenbahnen bestimmte Assoziationen nicht fern liegen: Kurz nachdem ich den Aussichtsturm verließ, von dem aus ich das letzte Foto der Serie „Im Torfland“ schoss, überlegte ich kurz, welches wohl zielführende Suchbegriffe sein könnten, holte mein Handy raus und versuchte es mit „Teufelsmoor Stalag“. Und erzielte damit auf Anhieb die beste Trefferquote, die ich jemals bei einer Internetsuche erreichte. Mit diesen zwei Begriffen findet man unmittelbar folgende Seiten:

Wikipedia: Stammlager X B

Spiegel Online: Vergessene Orte - Kannibalen im Stalag XB

Stiftung Lager Sandbostel

Fotogalerie einer Fotografin

„Das Lager wurde 1939 von polnischen Kriegsgefangenen errichtet. Die ursprüngliche Kapazität war für 15.000 Gefangene geplant worden; später befanden sich bis zu 70.000 Menschen gleichzeitig im Lager. Zwischen 1939 und 1945 waren über 1 Million Kriegsgefangene aus 46 Nationen im Lager Sandbostel inhaftiert. Ca. 50.000 Gefangene überlebten die Zeit ihrer Gefangenschaft nicht. Sie starben an Hunger, Seuchen oder wurden ermordet. Britische Befehlshaber verglichen das Lager nach der Befreiung mit dem KZ Bergen-Belsen; die Behandlung der Gefangenen war, wenn auch nicht durchgehend, überaus grausam.“

„Innerhalb des Lagers gab es eine nach Nationalitäten stark abweichende Behandlung der Kriegsgefangenen. Im Abkommen über die Behandlung der Kriegsgefangenen vom 27. Juli 1929 war festgelegt, dass Kriegsgefangene menschlich zu behandeln und gegen Gewalttätigkeiten zu schützen seien. In Sandbostel war es so: Amerikaner und Briten wurden besser behandelt als Franzosen und Belgier; diese besser als Serben und Griechen. Am Ende dieser Hierarchie standen Polen, Italiener und Kriegsgefangene aus der Sowjetunion. Insbesondere die letzteren wurden meist ohne Verpflegung zur Arbeit gezwungen bis sie verhungerten.“

„Da sich in nahezu jedem Ort Arbeitskommandos befanden, hatte praktisch die gesamte deutsche Bevölkerung Kenntnis von den Arbeitsbedingungen, viele waren in den Einsatz sogar unmittelbar einbezogen. Die ungleiche Behandlung der Gefangenen wurde dabei weitgehend akzeptiert.“

„Das Stalag X B verwaltete bis zu 670 Arbeitskommandos gleichzeitig. Kriegsgefangene gehörten zum Alltagsbild in den Städten und Dörfern.

Zum Stalag X B gehörten hunderte von Außenkommandos, das heißt Kriegsgefangenengruppen von 10 bis 40 Personen, die in bewachten Scheunen, Lagerhallen oder Sälen außerhalb des Lagers untergebracht wurden. Das Stalag X B beschäftigte unter anderem Kriegsgefangene beim U-Boot-Bau in Bremen (siehe U-Bootbunker Valentin). Der größte Teil der Lagerinsassen wurde in der Landwirtschaft, in Handwerks- und Industriebetrieben eingesetzt.“

Quelle obiger Zitate: Wikipedia-Seite

„Schätzungsweise eine Million Kriegsgefangene und Internierte aus mehr als 40 Nationen haben während der gut fünfeinhalb Kriegsjahre das "Stammlager" B im norddeutschen "Wehrkreis X" bewohnt oder durchlaufen. Vom "Stalag X B" am Rande des Teufelsmoors aus werden die Gefangenen auf Hunderte von Arbeitskommandos zwischen Elbe und Weser verteilt.“

„Trotzdem werden sie zu den härtesten und schmutzigsten Arbeiten eingesetzt - bei der Moorkultivierung etwa oder der Fäkalienausbringung. Den IKRK-Delegierten ist es untersagt, die überfüllten, verwanzten Baracken der Russen - ein separat umzäumtes Lager im Lager - zu inspizieren. Denn als "Todfeind" der Deutschen hat der "Bolschewist" laut NS-Doktrin "jeden Anspruch auf Behandlung als ehrenhafter Soldat und nach dem Genfer Abkommen verloren".“

„Als britische Truppen am 29. April unter massivem Beschuss fanatischer SS-Leute das Lager besetzten, bot sich ihnen ein Bild des Grauens. Den Offizieren, die kurz zuvor das KZ Bergen-Belsen befreit haben, erschien Sandbostel mit seinen Leichenbergen als eine Miniaturausgabe des Heide-KZ, als "a minor Belsen".“

„Nach der verlustreichen "Battle of Sandbostel" kann ein Dorfpastor die empörten Briten nur mit Mühe davon abhalten, zur Vergeltung die umliegenden Orte in Schutt und Asche zu legen. Befreite Häftlinge schlachten unterdessen das Vieh auf den Weiden ab und plündern Bauernhöfe. Besonders verhasste Wachsoldaten und brutale Zwangsarbeitgeber werden in diesen Tagen zu Opfern von Lynchjustiz; anderen hingegen wird in kyrillischen Lettern bescheinigt, sie seien "gute Deutsche".“

Quelle obiger Zitate: Spiegel Online

Ob der Gründer der Worpswede Künstlerkolonie, Fritz Mackensen, in konsequenter Tradition seiner Mooridyll-Malerei auch Leichen russischer Kriegsgefangener im Moor auf Leinwand brachte, entzieht sich meiner Kenntnis.

Angesichts seiner großen Sympathien mit den auch im Ort starken Nationalsozialisten, dürfte das aber unwahrscheinlich sein. Stattdessen malte er 1938 lieber das Bild „Drei Generationen“, womit er sich an einem Wettbewerb der Reichskulturkammer zur „Darstellung einer gesunden deutschen Familie“ bewarb – gleichwohl erfolglos.

Heute fährt der Moor-Express auf dieser Strecke

Verblüffende zeitliche Reihenfolge, aus der man direkt ableiten kann:

Wenn Lager gebaut werden, weiß man, dass schlimme Zeiten bevorstehen

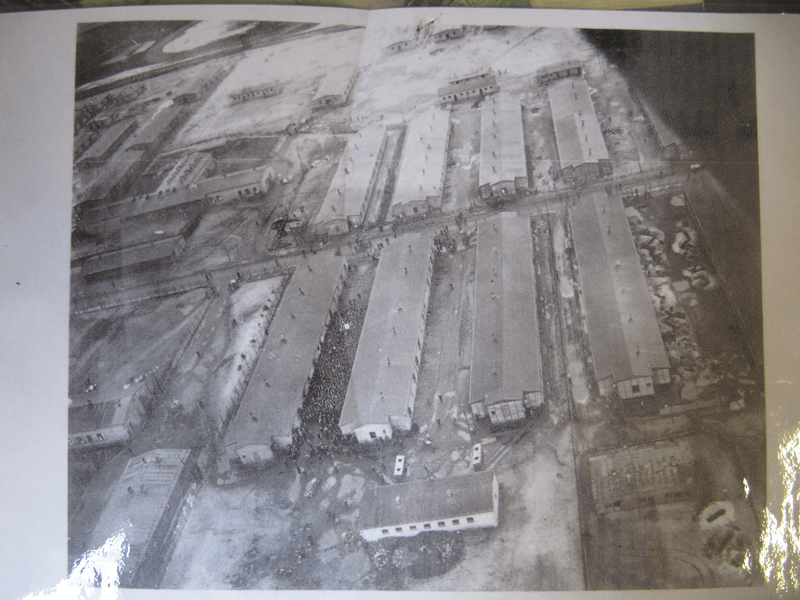

Luftbild 1944 oder 45

Noch heute sieht man die früheren Umrisse des Lagers und der Gebäude aus der Luft, auch bei google earth. Nur ein Teil der Gebäude und Holzbaracken stehen heute noch. Dennoch ist es nach Aussage eines Führungsleiters das mit Abstand am besten erhaltene ehemalige Kriegsgefangenenlager.

Nach seiner Aussage und dem Stand der Forschung befand sich in jedem Dorf der Wehrkreises X, also über Weser im Westen und Elbe im Nordosten hinaus, ein Außenkommando des Sandbosteler Lagers. Dies wird in der Gedenkstätte eindrucksvoll akribisch mit einem interaktiven Monitor dokumentiert. Man kann getrost annehmen, dass dies in der Zeit 1939 bis 1945 auf das ganze Nazi-Reich zutreffend gewesen sein wird, also die gesamte Bevölkerung in Kenntnis war.

In den letzten Kriegswochen wurde ein Teil des Lagers zum Zielpunkt von Todesmärschen, u.a. aus dem KZ Neuengamme südwestlich Hamburgs. Sie wurden im Lager Sandbostel zwei Wochen lang zwar von der SS bewacht, aber ansonsten sich selbst überlassen. Die Zustände waren entsetzlich, Seuchen grassierten, ein Hungeraufstand wurde brutal niedergeschlagen. Von rund 9000 Menschen kamen in dieser Zeit ein Drittel ums Leben. Nach der Befreiung und Räumung dieses Lagerteils brannte das britische Militär diesen Lagerteil (rechts oberhalb der weißen, mittigen Dächer als Erdstruktur auf dem Acker erkennbar) aus hygienischen Gründen nieder.

Für großflächige Ausgrabungen und der Konservierung von Fundstücken fehlt der Stiftung jegliches Geld, so der Führungsleiter.

Zunächst wurden an der zentralen Lagerstraße gemauerte Gebäude errichtet. Später, nach dem Überfall auf Frankreich, Luxemburg, Belgien und v.a. auf die Sowjetunion platzte das Lager aus allen Nähten. Beidseitig der Lagerstraße wurden nun in zweiter und dritter Reihe Holzfertigbaracken errichtet. Dennoch war das Lager vollkommen überfüllt.

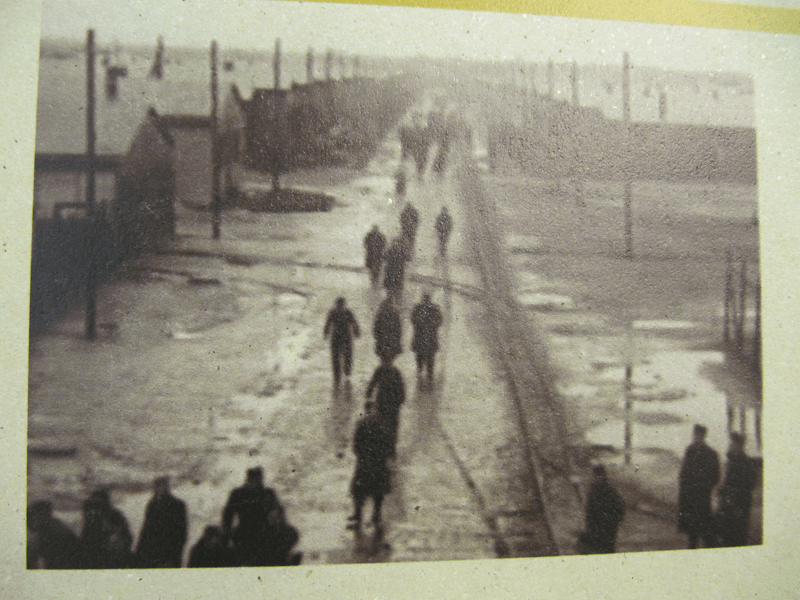

Die Lagerstraße vom zentralen Wachturm aus fotografiert

Die Lagerstraße heute, die Greftstraße

In den rechtsseitig erhaltenen Gebäude befindet sich heute ein ausgedehnter Tiergnadenhof. Im obigen Luftbild aus der heutigen Zeit gut an den weißen Dächern zu erkennen.

Rückansicht der Gebäude an der Lagerstraße

Holzbaracken – spätestens hier kommt Beklemmung auf, weil die Atmosphäre spürbar wird, die hier einmal herrschte

Kraniche über dem Lager

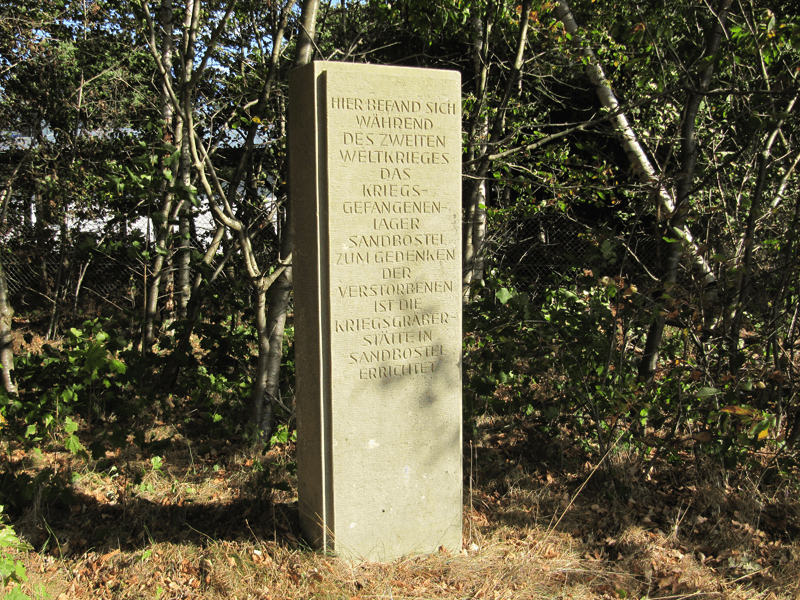

Eher unauffälliger Gedenkstein vor der Lagereinfahrt

Zu diesem Gedenkstein erzählte ein Führungsleiter diese erstaunliche Geschichte: Vor ein paar Jahren sei unangekündigt ein belgischer PKW mit Anhänger vorgefahren, auf diesem befand sich Zement, Werkzeug und dieser Stein, den er im Gedenken an seinen Großvater nun hier aufstellen wolle. Man einigte sich mit ihm schließlich auf einen Platz neben der Lagerkirche, außerhalb des Geländes der Stiftung. Die Kirche gestand allerdings nur einen eher unauffälligen seitlichen Platz zu. Im Zuge einer Sanierung der Kirche 2014 wurde der Stein nun, unabgesprochen mit der Stiftung, sehr zentral und würdevoll platziert. Die Region findet dem Vernehmen nach inzwischen zu einem angemessenen Umgang mit der Geschichte des Lagers.

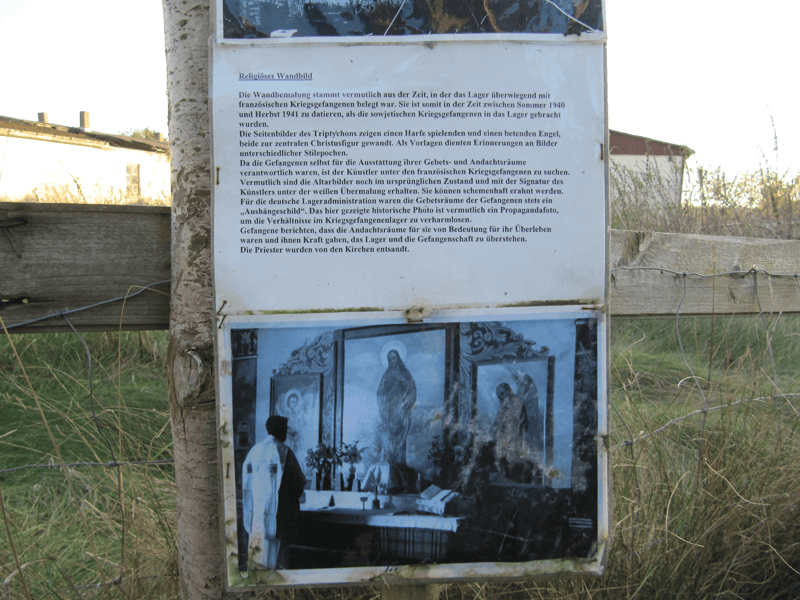

Hinter der Farbe dieser früheren Innenwand ist obiges Altarbild schemenhaft zu erahnen

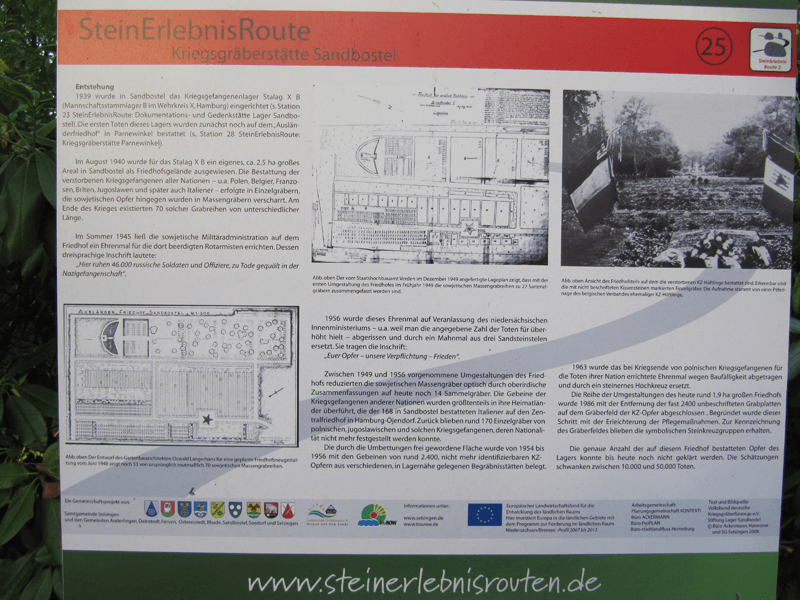

Viele Tote des Lagers wurden quer durch den Ort Sandbostel gekarrt und in viele Reihen Massengräber geworfen:

„Die genaue Anzahl der auf diesem Friedhof bestatteten Opfer des Lagers konnte bis heute noch nicht gekläärt werden. Die Schätzungen schwanken zwischen 10.000 und 50.000 Toten.“ (letzter Absatz der Tafel)

Ein wahrhaft bizarres „Steinerlebnis“.

Massengräber vieler tausend russischer Kriegsgefangener – vor allem im Winter 1940/41, also gleich nach Überfall auf die Sowjetunion, starben viele von ihnen. Auch danach besserte sich ihre Lage kaum.

Mit einer kleinen Gedenktafel für einen deportierten Résistance-Kämpfer, von dessen Angehörigen aufgestellt

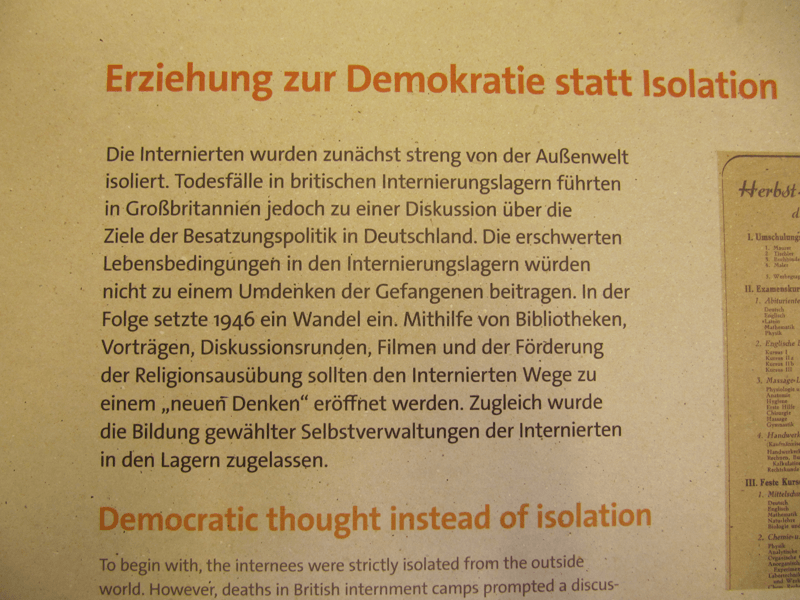

Das Lager wurde ab Juli 1945 von den britischen Militärbehörden als Internierungslager für Nazis und Solche, die dafür gehalten wurden, verwendet (C.I.C Camp No 2 – Civil Internment Camp)

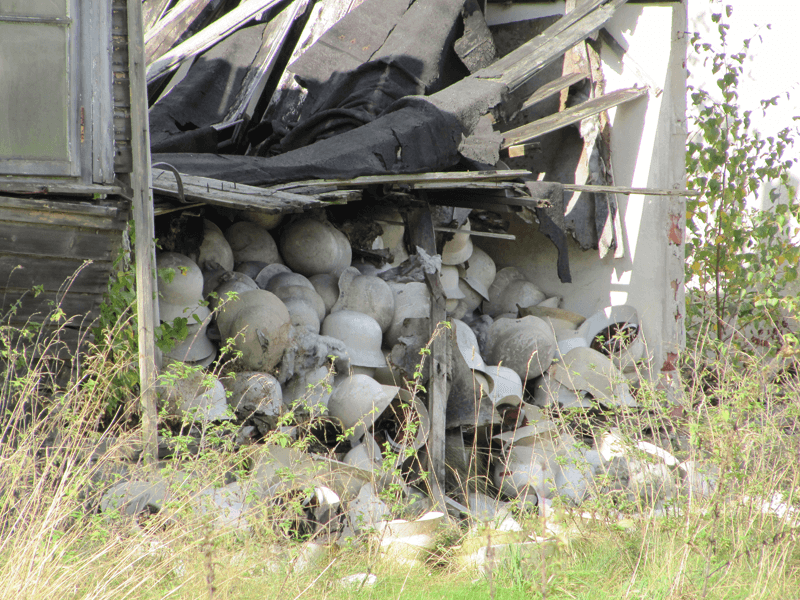

Nach weiteren anschließenden Phasen als Strafgefängnis und als Durchgangslager für ca. eine Viertelmillion alleinreisender minderjähriger männlicher Flüchtlinge aus der sowjetisch besetzten Zone nützte die Bundeswehr Teile des Lagers von Mitte der 1960er Jahre bis 1974 als Materiallager. Angesichts solcher Bilder fragt man sich, ob die Nachfolgerin der Wehrmacht noch alte Winterhelme aus Zeiten des Russlandfeldzugs lagerte. Später wurde das Gelände privatisiert und zum Industriegebiet „Immenhain“ erklärt. Erst seit einigen Jahren konnte die Stiftung Lager Sandbostel ein Teilgelänge erwerben und im Frühjahr 2013 die Dokumentations-, Gedenk-, Begegnungs- und Schulungsstätte eröffnen. Der Stand der Forschung zum Lager ist nach intensiven Arbeiten heute sehr gut und unbedingt einen Besuch wert.